◤文/ 看見台灣基金會編輯群

台灣南方的高雄市鳳山區,有一座城,默默承載著數百年的歷史記憶。鳳山,從清代就是南台灣的行政與軍事中心,歷經明鄭設治、清代縣治遷移、日治現代化,到戰後發展為高雄縣治,始終是重要的人文樞紐。

這裡的街巷中,藏著清代古城牆的遺跡、打鐵街的聲響、眷村的回憶,也孕育出今日高雄最具文化底蘊的在地氣質。

▋鳳儀書院:清代書香的再生現場

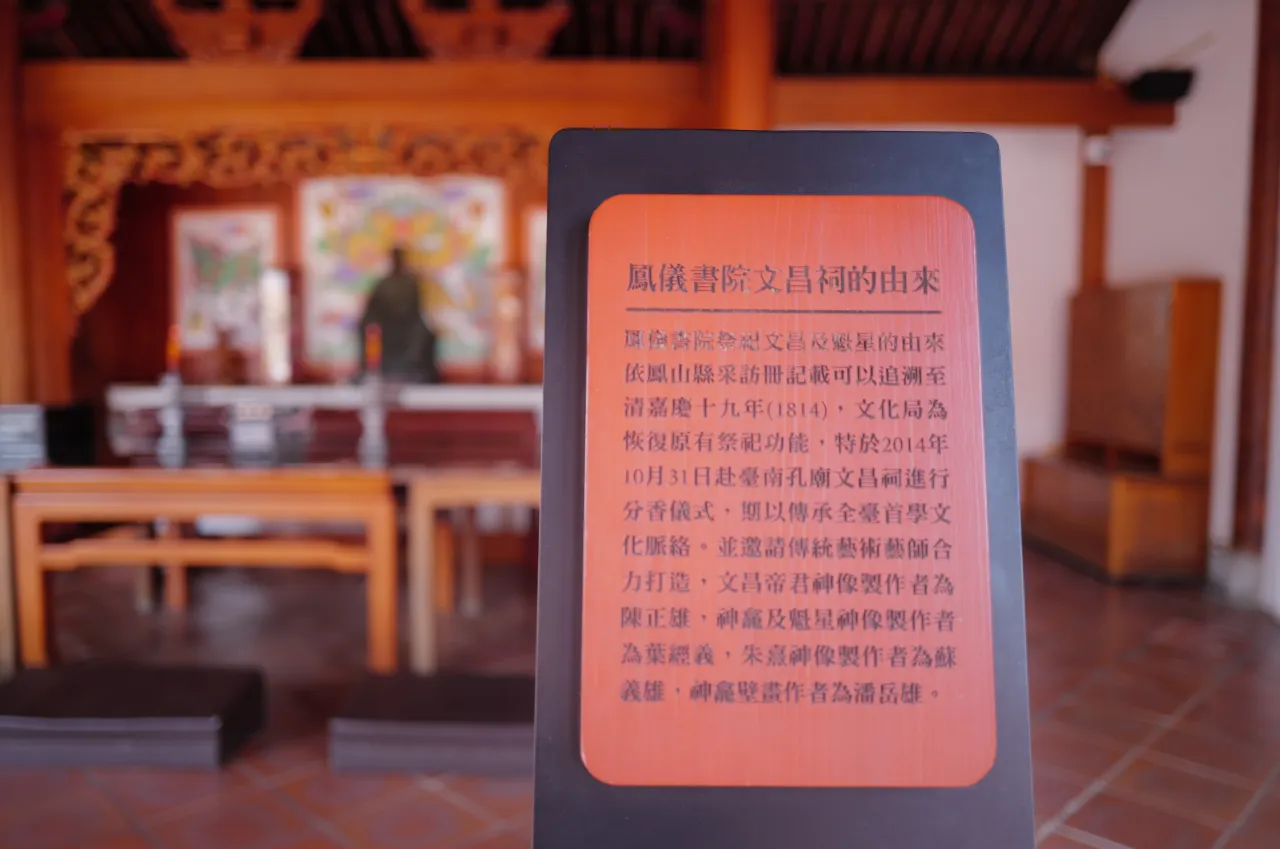

而在鳳山的心臟位置,靜靜地坐落著一座書院──鳳儀書院。它建於1814年,是清代官方興建的教育機構,肩負育才與教化的使命。書院內有講堂、有文昌祠、有義倉與學舍,是當年地方士子求學與聚會的重要場所。今日,它已不只是歷史的殘影,更是台灣文化再生的典範。

鳳儀書院不僅是地方性的文化場域,更是「具有世界級潛力的小巧古蹟據點」。無論是從全球或全台各地抵達,交通皆十分便利:國外旅客可搭乘國際班機抵達高雄小港機場,轉乘捷運紅線,再轉橘線,即可在鳳山站步行抵達書院;國內旅客也可由台鐵高雄站或高鐵左營站轉捷運到達。這樣的便捷,使得鳳儀書院成為一個同時具有文化深度與國際連結的節點,極具展示台灣軟實力的代表性價值。

日本時代鳳儀書院曾被改作軍醫院與官舍,戰後土地產權歸屬教育部學產基金,出租給35戶民眾居住,書院主體被增建建物所遮蔽,歷史風貌幾乎難辨。可以想見,當1985年內政部將它指定為三級古蹟時,是多麼前瞻且勇敢的決定。在物理條件幾乎「看不到」古蹟的情況下,政府文化單位選擇相信它的歷史價值,相信台灣仍值得保留這份文教的根。

▋修復之路:從遺跡到文化生活場域

真正的改變發生在2005年,高雄市政府文化局終於取得書院管理權,並啟動了一段極為艱鉅的修復旅程。從協調住戶搬遷、拆除增建,到重建殘損的建築與地景,這不是一場快速整建,而是一場漫長而細緻的文化復興。從都市更新、法律程序、空間考古到居民溝通,每一步都充滿挑戰,但也展現出台灣對文化的執著。

在修復過程中,令人感動的不只是公部門的努力,還有眾多跨領域的專業參與。文資修復師、建築師、歷史學者、木工匠師、彩繪師,一同還原書院的每一寸格局與神韻。他們遵循「新舊分明」的原則,保留能保存的木構件、瓦片與彩繪,並將部分新建元素融入當代語彙。更難得的是,整體規劃納入了現代空間需求,包括消防系統、無障礙通行與展演功能,讓古蹟不只是被「保存」,而是能夠「使用」,甚至「啟發」。

走進鳳儀書院,彷彿穿越時空的穹頂。從講堂的紅磚灰瓦,到文昌祠的淡香與石碑,從庭院裡悠閒散步的小孩,到牆面上以幽默方式呈現的清代人物與科舉制度,所有細節都證明:這不是冷冰冰的古蹟,而是活生生的文化體驗場域。

那天,筆者看到一個香港來的家庭,孩子在廊道間與Q版書生模型玩耍,父母則細細閱讀牆上的圖文說明,全家人用一種很「慢」的節奏,享受台灣文化的溫度。筆者不禁思考,這種融合歷史、教育與遊憩的場域,不正是我們台灣最獨特的軟實力體現嗎?

▋古今交會:茶香中的文化創新

就在要離開時,筆者發現書院一隅竟設有茶館,由翰林茶館進駐經營。筆者點了一杯蜜香風味茶,店員親切地問我:「少糖還是正常?要不要去冰?」這樣細緻入微的詢問,不僅展現出台灣服務業對顧客需求的敏銳與尊重,也象徵著一種當代台灣生活文化的體現。

更讓人驚喜的是,翰林茶館不僅提供經典的手搖茶飲,如翰林獨特的原創珍珠奶茶系列,更有精緻的台灣滷味,結合台灣傳統美食與現代飲食文化,展現出獨特的「茶食文化」新風貌。此外,茶館還特別引進了來自台東的「春一枝冰棒」,這種以在地鮮果製作而成的冰棒,不僅滿足味蕾,更展現出台灣豐富的食材及創新的食飲趨勢。

而翰林茶館本身則巧妙地融入於書院古蹟的空間裡,從外觀看起來低調內斂,走入其中,卻能發現這裡採用了專業且精緻的當代設備,在古蹟的環境下呈現出台灣當代茶飲文化的創新。

企業談ESG、談品牌價值、談社會影響力,我們或許可以從鳳儀書院學到些什麼。文化,不是成本,而是資產。軟實力,不是裝飾,而是競爭力的底氣。而願意投入在地文化保存與活化的企業,將不僅是經濟參與者,更是價值的共創者。

台灣的軟實力,不在於我們能說多少,而在於我們願意留下多少、修復多少、與世界分享多少。鳳儀書院,就是一種答案。